社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

ヘレン・ケラーの桜が再び 旧琵琶湖ホテルに

大津市の公共施設、びわ湖大津館(旧琵琶湖ホテル)に、米国の女性社会福祉事業家ヘレン・ケラーゆかりのしだれ桜が再植樹され、23日、記念プレートの除幕式が行われた。

ヘレン・ケラーは1937年の初来日で滋賀県を訪れ、旧琵琶湖ホテルに宿泊。桜を植え、「ヘレン・ケラーの桜」として愛された。琵琶湖ホテルが対岸の現在の場所へ営業移転したのに伴って桜も移植されたが99年に枯れた。

その後、樹木医の武石誠一さんが、ヘレン・ケラーの桜を接ぎ木して保存していたことが判明。08年、現琵琶湖ホテルに子桜を植樹し、今月初めにその子桜から作った孫桜をびわ湖大津館に再植樹していた。

PR -

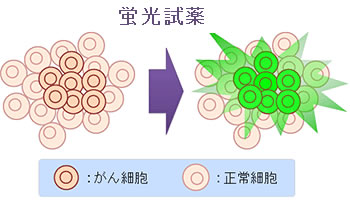

1ミリ以下の微小ながん 蛍光スプレーで取り残しを防ぐ試薬開発 東大

外科手術や内視鏡・腹腔鏡手術の際に、がんの疑いがある部位にスプレーするだけで1ミリ以下の小さながんまで光らせて、見逃しや取り残しを防ぐ試薬を開発したと、東京大学の研究グループが22日までに発表した。

東大の浦野泰照教授らは2011年に、がん細胞では特定のたんぱく質分解酵素が活性化する性質を利用して、世界で初めてスプレーするとがん細胞だけが黄緑色に光る試薬を開発した。

しかしこの試薬では見つけることができないがんも多く、とりわけ卵巣がんが腹腔内にも転移している場合、1ミリ以下のがんだと正常な細胞と識別することが難しいため、どんな小さながんでも洩れなく可視化する技術の開発が求められていた。

そこで研究チームはがん細胞中の酵素「βガラクトシダーゼ」に反応する蛍光試薬を生み出した。 この試薬自体は無色透明で蛍光しないが、がん細胞中のβガラクトシダーゼと反応すると構造が変わって、1000倍以上明るい蛍光を発することが、卵巣がんのマウスの実験で実証された。研究チームは「蛍光の検出は安価な装置で行えるので、一般的ながん検出法として実用性が期待される。手術中に使うという前例がないスプレー試薬なので、臨床試験は難しいが、ぜひヒトでも実施して実用化を目指したい」と話している。

なおこの研究成果は英科学誌「Nature Communications」電子版に掲載された。

-

「偉大なリーダー」と安倍首相 哀悼の意示す

安倍晋三首相は23日、シンガポールのリー・クアンユー元首相死去について「シンガポール建国の父であり、今日の繁栄の礎をつくったアジアの偉大なリーダーだった。心から哀悼の意を表したい」と官邸で記者団に述べた。

同時に「リー・シェンロン首相をはじめ、ご遺族の方々、シンガポール国民の皆様に弔意を表したい」と語った。

日本・シンガポール友好促進議員連盟会長の小坂憲次元文部科学相(自民党)は「観光重視を掲げてシンガポールの基礎を築き、こんにちの繁栄に導いた人物だ。息子のリー・シェンロン首相を指導者として育てたことも功績の一つだ」と悼んだ。共同通信の取材に答えた。

-

対イスラム国に踏み出すアメリカと“戦略的沈黙”を続ける中国の裏にあるものは?

国際コラムニスト・加藤嘉一の本誌連載コラム「逆に教えて!」。今回は…。

* * *

米軍がついに地上部隊を中東に派遣し、4、5月にも対ISIS(イスラム国)の地上作戦が開始されそうです。オバマ大統領に〝勝算〟はどこまであるのでしょう。再び“ドロ沼”へと突き進んでしまうのでしょうか―。

アメリカのオバマ大統領が2月11日、ISIS(アイシス・イスラム国)に対するAUMF(軍事力行使権限承認)を合衆国議会に要請。米軍は中東のイラク、シリアで地上作戦に踏み出すことになります。

この決断について、アメリカの世論には“主論”がありません。オバマ大統領のバランス感覚を評価する声。柔軟性に欠ける判断だと疑問を呈する声。地上作戦に乗りだすのが遅すぎたという批判の声。中東諸国が主導権を握り、アメリカは経済的支援などに徹するべきだと“そもそもの問題”を指摘する声…。様々な声が飛び交っている。

ただ、一般市民の大半は「(イラク、アフガニスタンに続いて)またか」という疲弊(ひへい)感情を抱いているようです。

アシュトン・カーター国防長官は、対ISIS作戦のプロセスについて次のように述べています。

【1】空爆や地上作戦などで、アメリカが自ら現地へコミットする。

【2】ISISを一掃した後に生まれる“権力の空白”に注意する。

【3】米軍を撤退する。

『ワシントン・ポスト』紙は、このうち【3】、つまり「出口戦略」の実現性に疑問を呈していました。イラクやアフガンでも、米軍が現地へ出ていったはいいものの結局、出口戦略の破綻によってドロ沼化してしまったのは周知のとおり。その上、「イラク、シリア両国にまたがる対ISIS作戦の出口戦略は、アフガンやイラクの時よりも難しいだろう」という指摘をする識者が少なくありません。この難題をクリアしない限り、アメリカが望む結末を見ることはないでしょう。

気になるのはオバマ大統領の胸中。仮に「どうせあと2年の任期だから」という安易な気持ちがあるとしたら、とても危険です。

「地上軍派遣は自分の理念とは異なるが、あと2年の間は周囲に媚(こび)を売り、共和党も含めて議会内のバランスをとっていけばいい。作戦が長期化し、出口戦略が困難になっても最後に“ケツを拭く”のは自分ではない」

オバマ大統領の心の片隅にそんな甘えが潜んでいるのではないか―残念なことに、アメリカ政治の中心地ワシントンでは、そうした見方が主流。トップから理念と戦略の一貫性を感じられない政策が、結果的に中東のドロ沼化を加速させてしまうとすれば、悲劇以外の何物でもありません。

ところで、世界中を巻き込むISIS問題に関して、極めて実利的、戦略的に動いている国がアジアにある。そう、不気味な沈黙を見せている中国です。

中国政府は、ISISに対して最小限の非難声明を出したのみで、ほとんどアクションを起こしていません。ムスリムが多く住む新疆(しんきょう)ウイグル自治区を刺激したくないという面もありますが、ある中国政府関係者に言わせれば、他にふたつの理由があるそうです。

【1】ISISという国際問題を引き受けて主導権を担うほどの力を中国は持っていない。

【2】現在のアメリカの政策は非常に不安定だから、そこに安易に関わるのはリスキーである。

上海国際問題研究所という政府系シンクタンクの研究員も、これと同様のことを言っていました。 ここから読み取れることは、まず中国はいまだ超大国ではなく、政府自身もそういう現実を自覚した上で戦略を練っていること。そして、アメリカの中東政策は、中国からも「危なっかしい」と見られているということです。

かつて君臨した“世界の警察”という地位から降りるのか降りないのか、岐路に立つアメリカ合衆国。経済的には世界を席巻しながらも、政治面では決して“世界の警察”を目指そうとしていない中国。これを好対照といわずしてなんと呼ぶのか、逆に教えて!!

●加藤嘉一(KATO YOSHIKAZU)

日本語、中国語、英語でコラムを書く国際コラムニスト。1984年生まれ、静岡県出身。高校卒業後、単身で北京大学へ留学、同大学国際関係学院修士課程修了。2012年8月、約10年間暮らした中国を離れ渡米。ハーバード大学フェローを経て、現在はジョンスホプキンス大学高等国際関係大学院客員研究員。最新刊は『たった独りの外交録 中国・アメリカの狭間で、日本人として生きる』(晶文社)。中国のいまと未来を考える「加藤嘉一中国研究会」が活動中!

http://katoyoshikazu.com/china-study-group/ -

北鎌倉明月荘が全焼…戦後初期の民家様式残す

22日午前3時35分頃、神奈川県鎌倉市山ノ内の旧民家「北鎌倉明月荘」から出火し、木造平屋建ての母屋と茶室計約250平方メートルを全焼した。

けが人はなかった。大船署が出火原因を調べている。

同署などによると、建物のセンサーから異常通報が発動され、警備会社から110番があった。

明月荘は1947年に個人宅として建てられ、戦後初期の民家の様式を残していた。78年に県が周辺を緑地として取得する際に県有施設として保全され、一時は鎌倉市の生涯学習施設として開放されていた。21日は市民団体が敷地内でイベントを開催したが、午後4時には施錠し、夜間は無人だったという。