社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

<地銀>「再編検討も」13行…人口減など危機感 本紙調査

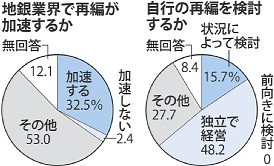

毎日新聞が全国の地方銀行を対象に行ったアンケート調査で、今後、地銀業界で経営統合など「再編の動きが加速する」と考えている地銀が3割強に上ることが分かった。自行として再編を「状況によっては検討する」と答えた地銀も約16%あった。回答した銀行の7割以上が10年前と比べて本業のもうけが減っており、超低金利や地域の人口減少を経営リスクとして深刻に受け止めている。各地域の代表的企業として独立意識の強かった地銀業界でも、再編機運が広がりつつあることが浮かび上がった。

調査は2月上旬から3月上旬に行い、全国地方銀行協会と第二地方銀行協会に加盟する計105行のうち、83行から回答を得た。

地銀業界全体で「再編が加速する」と答えたのは32・5%(27行)で、「人口減少などの変化に対応するため、一つの選択肢としてさらなる再編が進む」(北海道銀行)などの意見が多かった。自行として再編を「状況によっては検討する」との回答は足利(栃木)、スルガ(静岡)、西日本シティ(福岡)など13行(15.7%)あったが、匿名を条件に回答した銀行もあった。

一方、「独立で経営する」との回答は48.2%(40行)で、現時点で再編の必要性を否定する銀行も半数近くあった。「経営統合で中小零細企業への円滑な資金供給サービスの低下を招く可能性がある」(山口県の西京銀行)などを理由に挙げた。「その他」と回答したのは27.7%(23行)、無回答は8.4%(7行)だった。ただ、「将来は選択肢になり得る」など、現状維持ではあっても将来的な再編を否定しないコメントが10行以上あった。

2014年9月末時点の貸出金と預金の残高は、9割超が10年前と比べて「増えた」と答えたが、14年9月中間期の本業のもうけを示す実質業務純益は、74.7%(62行)が10年前と比べて「減った」と回答。資金の運用利回りと調達利回りの差を示す「総資金利ざや」も、1年前と比べて「縮小した」が66.3%(55行)に上った。集めた預金などを貸出金などで運用しても利益が出ないマイナス利ざやの状態の銀行も5行あった。今後の経営上のリスクを尋ねた(複数回答)ところ、「営業地域の人口減少」(58行)、「他行との競争激化」(44行)、「営業地域の産業低迷」(36行)などが上位を占めた。【鈴木一也】PR -

野菜を蒸すとスープがなめらかでクリーミーな仕上がりに

残り野菜を有効活用するなら野菜スープを作るのが良いでしょう。その際、事前に野菜を蒸してからブレンダーを使えば、より舌触りがなめらかで、コクやうま味のあるスープに仕上げることができます。

野菜は簡単に蒸すことができます。用意した野菜を鍋に入れ、弱火にかけるだけですから。フタはしたままで、ゆっくりと火を通します。フタをすることで、野菜にふくまれる水分で野菜が蒸されます。

このテクニックは、フランス料理ではエトゥフェと呼ばれ、スープやビスクの味を深めるのに使われます。たとえば、マッシュポテトのような他の料理に使用するピューレにも応用できます。スープやピューレが余ったら、次に使う時のために冷凍しましょう。

Heather Yamada-Hosley(原文/訳:コニャック)Photo by Shutterstock.

元の記事を読む

-

冷蔵庫から出したばかりの卵を手っ取り早く常温に戻す方法

多くのお菓子のレシピには、常温にした卵を使いましょう、と書いてあります。その理由は、卵は20~21度の時に、一番良い働きをしてくれるからです。20~21度の卵は、他の材料と良く混ざり、ふわふわに膨らみ、バターの中に簡単に混ざってくれます。でも、事前に卵を冷蔵庫から出しておかなかった時は、どうすればよいのでしょう?

著名な料理研究家のアリス・メドリッシュさんがこの疑問に答えてくれました。下記が、その答えです。

卵を先に割っておくガラス製より早く温まる、ステンレス製のボウルに入れるボウルを生ぬるいお湯の中に入れ、指で混ぜる

この方法だと、卵があたたまりすぎるのを防げます(ちなみに、卵があたたまりすぎるのも良くないです)。大事なポイントは、ステンレス製のボウルを使うこと。アリスさん曰く:

ステンレス製のボウルは、お湯の中に入れた時にガラス製よりも早く温まり、なおかつ、温度をガラスほど長く保たないので、お湯からボウルを取り出した後は、卵を温めません。ポイントは、温度の管理です!

ちなみに、レシピに卵を1個ずつ加えるように、とレシピに書いてあるのに4個をまとめて上の方法で常温に戻してしまっていたら、シンプルに、4分の1の分量ずつ、加えていきましょう。

または、卵を卵黄と卵白に分けるように、とレシピに書いてある時は、ステンレス製のボウルを2つ用意し、それぞれに卵黄と卵白を入れ、上記の常温の戻し方を実践してください。

The Best Way to Bring Eggs to Room Temperature|Food52

Susannah Chen(原文/訳:曽我美穂)

元の記事を読む

-

「残業代ゼロ」サラリーマンは“2倍”で殺される!

■働き方を根本的に変える法案の中身

今の通常国会にサラリーマンの働き方を根本的に変える法案が国会に提出される。それは「高度プロフェッショナル制度」の創設、いわゆる「残業代ゼロ」法案と「企画業務型裁量労働制」対象者の大幅拡大の2つ、だ。

制度設計を検討してきた厚生労働省の労働政策審議会が2月末に法律案要綱を厚労大臣に提出し、閣議決定を経て、「労働基準法改正案」として国会に提出されることになる。

「残業代ゼロ」法案はアメリカのホワイトカラー・エグゼンプション(以下、エグゼンプション)の日本版だ。一定のホワイトカラー労働者を対象に、法律で定めている休憩・休息時間の付与、深夜労働、日曜・祝日労働などに関する労働時間規制の適用を外すものだ。つまり、現行の1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた場合に支払われる25%以上の割増賃金を会社が支払わなくてもよくなる制度だ。

07年1月に第1次安倍政権で世論の反発を受けて廃案になった。もはや二度と日の目を見ることがないだろうと思われていたが、2014年6月、アベノミクスの第3の矢である成長戦略(日本再興戦略改訂2014)の労働規制改革の目玉として新たに装いを変えて突然浮上した。安倍晋三首相にとってはまさにリベンジの産物である。

筆者は第1次安倍政権下でのエグゼンプション導入の動きを取材し、さらに今回の導入を画策した経済界・政府の動きや厚労省の審議会のほとんどを傍聴してきた。その中で浮かび上がる経営者の狙いと今後サラリーマンにどんな影響を与えるのかをまとめた本を出版した(『2016年残業代がゼロになる』光文社)。

この法案が国会で成立すれば、具体的な施行は2016年4月1日になる。ということは、導入企業はそれまでに就業規則の見直しや対象者の選定、労使協議などの準備作業を終えて、実施に踏み切ることになる。エグゼンプションに関心があるかないかに関係なく、多くのサラリーマンが当事者となる。

■具体的な対象業務は省令に記載される

新制度の中身を紹介しよう。「高度プロフェッショナル制度」は法律には「高度の専門的知識等を要するとともに業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」といった文言だけが明記され、具体的な対象業務は省令に記載されることになっている。審議会の報告書では例示として以下の業務を挙げている。

金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等

あくまでも例示であり、これだけでは自分の業務が対象になるのかどうかわからないだろう。… -

東証、135円高1万9696円 午前9時15分現在

週明け23日の東京株式市場の日経平均株価(225種)は、午前9時15分現在、前週末終値比135円86銭高の1万9696円08銭となった。