社会

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

森永氏注目の食べ物系優待 すき家、マックの復活を狙う手も

3月末は企業の決算が集中し、株式投資でも優待の権利確定日となる銘柄が多い。経済アナリストの森永卓郎氏が注目する「食べ物系」優待の数々を紹介しよう。

* * *

食品業界や外食業界などの食べ物系から、私の注目する優待銘柄をピックアップしてみます。食品業界の株主優待は、自社グループ商品の詰め合わせセットがもらえるケースが多いのが特徴といえます。中でも、私が毎回届くのを楽しみにしているのがカゴメと日清食品ホールディングス。もらえる自社グループ商品詰め合わせセット自体は金額的にも利回り的にも高いものではありませんが、とにかく大きな箱に入って届くので、利益実感が味わえるんです。カゴメは主婦を喜ばせるような商品構成になっていて、女性に大人気のようです。日清食品はカップヌードルなど、どちらかというと男性に人気の高い商品が入っています。

外食業界では、「サガミ」や「水山」などを展開するサガミチェーン。単元株(1000株)保有で年間3万円分の優待食事券がもらえます。私がよく利用する和風レストラン「味の民芸」が昨年、日清食品グループからサガミチェーンに買収され、同社の優待食事券が使えるようになったので、私の大注目銘柄となりました。

「手作り居酒屋甘太郎」などを展開するコロワイドも、500株保有で年間4万円分の優待食事券がゲットできるので、よく利用する人は注目です。また、長崎ちゃんぽん専門店などを展開するリンガーハットは、原材料野菜の国産化などで値上げをしましたが、業績はほとんど落ちていません。今後の株価アップも期待できそうです。

過重労働問題を受けて傘下の牛丼チェーン「すき家」の深夜営業を休止し、株価が下落したゼンショーホールディングスも注目銘柄です。「すき家」の深夜営業を6月末までに全面的に再開させる方針を明らかにしているので、株価リバウンドの期待があります。同様に、使用期限切れ鶏肉使用や異物混入問題で業績が低迷する日本マクドナルドホールディングスは、優待内容は変わっていないので、復活にかける手はあると思います。

※マネーポスト2015年春号

PR -

意外と簡単!? 女性が「職場の良きリーダーになる」ために必要なこと5つ

あなたの職場には女性のリーダーはいるだろうか?

世界的に見ると、日本はまだまだ女性経営者や、役職者が少ないようであるが、それでも少しずつ増えてはきている。

現在は、女性の登用も積極的に行われており、もしかしたら近い将来、あなた自身が職場のリーダーになるかもしれない。

そこで今回は、海外のライフスタイル情報サイト『AMERIKANKI』の記事などを参考に、“女性が職場のリーダーになるために必要なこと”5つを紹介したい。

■1:人の話を聞くこと

意外に思われるかもしれないが、リーダーに求められていることは、人の話を聞くことである。

部下の話を聞くことは、部下のモチベーションを高めることにつながるし、実際にいいアイディアがあれば積極的に採用するなどして、部下とコミュニケーションを図ることが大切なのである。

リーダーになったからといって、自分の意見ばかり話す必要はないのだ。

■2:話かけられやすい雰囲気を作ること

リーダーといえば、実際に思い浮かぶのは、会社のデスクに座って一日中仕事をしている姿だろうか。あるいは与えられた個室にこもって仕事をしている姿かもしれない。

しかし、そうした姿は他人から見ると声がかけづらい状態になっていないだろうか? 部下が何でも話かけやすい雰囲気を作るのもリーダーの仕事の一つであり、大事な仕事である。女性はその点、有利かもしれないので、そうした利点は積極的に活かすべきであろう。

■3:お手本となる先輩を見つける

優れたリーダーになるには、お手本となる先輩を見つけるのが近道だ。今まで、管理職などのリーダーが少なかった女性であればとくにそうかもしれない。女性の先輩リーダーは数が少ないかもしれないが、男性の中からもお手本となる先輩を見つけられるはずだ。

お手本となるリーダーを見つけたなら、積極的に質問して協力してもらえる関係を築こう。こうしたアクション自体が、あなたを優れたリーダーにもするのである。

■4:常にポジティブでいる

リーダーたるもの、いかに辛いことがあってもやはり常にポジティブでいたいものである。こうした姿勢に部下は安心してついてくることができるのだ。チームのモチベーションを上げ、雰囲気を良くするだろう。

仕事が成功するかどうかは、実はこうした基本的なことが左右することが大きいのである。

■5:部下を褒める

仕事でうまくいった場合には、積極的に部下を褒めよう。部下を褒めるのが下手なリーダーも多いが、きめ細やかな配慮ができる女性リーダーは、上手に部下を褒めることができるのではないだろうか。…

-

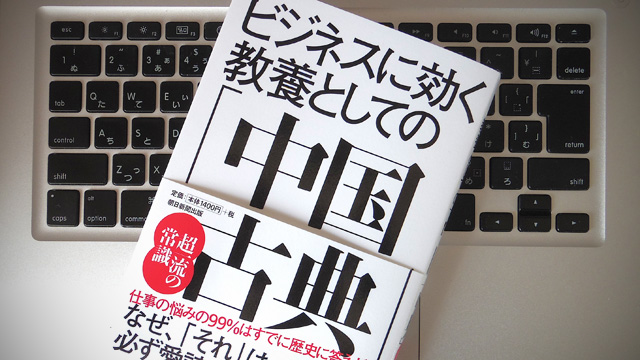

ビジネスでの人間関係と処世術は「中国古典の成功法則」に学べ

そこにかかわっているのは、すべて「人間」です。時代は異なれど、その心理や行動の基本は、現代に生きる我々と変わりありません。つまり物事の進め方や、人の動かし方、難しい決断の仕方など、日々ビジネスでしていることの本質というのは数年前から変わらないのです。(「はじめに」より)

『超一流の常識 ビジネスに効く教養としての「中国古典」』(安恒理著、朝日新聞出版)の著者はそういいますが、しかし一方で、「中国古典や歴史的戦術の知識を持っているだけでは、現代での実践に勝てない」とも主張しています。なぜなら中国古典の多くは、抽象論に終始したり戦場や政争の場が舞台だったりするなど、現代のビジネスの現場とは少し違うから。

そこで本書では、中国古典の「成功法則」をひもときながら、実際のビジネス界での成功者たちのケースに当てはめ、「超実践的に分類」しているというわけです。具体的には、

1.現代のビジネスパーソンが必ず直面する「悩み」2.中国古典が出した「答え」3.現代の超一流の「成功例」

という流れで構成されています。第3章「『人間関係』『社内政治』『処世術』編 社内の壁、逆境にどう対処するか」から、いくつかを見てみたいと思います。

誰についていくべきか?

「士は己を知る者のために死す」(「史記」刺客殿)

超解自分の能力を認めてくれる人のためなら、死んでもいいと思うものだ。会社でも、自分を買ってくれる人には尽くすべき。

『史記』に出てくるこの言葉は、春秋戦国時代の晋の豫譲(よじょう)が残したもの。仕えていた晋の国の重臣が討たれたため、仇を討とうとするも捕えられてしまった人物だそうです。捕えられた先で「お前は何人もの主君に仕えたのに、なぜ智伯の仇討ちだけしようとするのか」と尋問された際、豫譲は「智伯だけが私を国士(=国の重要人物として厚遇してくれた。だから私も国士として報いるのだ)」と答えたのだとか。

才能豊かだったにもかかわらず、最初の仕官先では厚遇されず、間もなく辞職。次の仕官先でも冷遇されたものの、三度目に士官した智伯だけは彼の才能を認め、国士として手厚く迎えたということ。恩義に報いようとする心持ちは、日本人だけではなく古代の中国人も同じだったというわけです。

ここで重要なのは、広く細い関係より、狭く太い関係が人を育てるということ。

1.自分を買ってくれる人への恩義を忘れない2.双方向の関係性を維持する3.相手が困っているときほど手を差し伸べる(91ページより)

こうして信頼で結ばれた関係は好循環を生み、自己成長の糧となるわけです。…

-

【新製品クローズアップ】ヤーマンが健やかさを育む頭皮ケア家電『スカルプドライヤー』を発売

美容家電を手がけるヤーマンは、今注目の男性用美容家電の新製品『スカルプドライヤー』を、5月1日より公式直販サイト『ヤーマンダイレクト』にて発売を開始する。

『スカルプドライヤー』1万9440円(予価)

外形寸法/約幅112×奥行き194×高さ297mm(本体のみ)

質量/約630g(本体、電源コード含む)

温風温度/DRY運転時:約60度(吹出口から10cm) 、SCALPH運転時:約42度(吹出口から3cm)

付属品/スカルプヘッド(大)、スカルプヘッド(小)、セット用ノズル ほか【『スカルプドライヤー』の主な特徴】

・育む頭皮ケアのための機能を搭載

・頭皮を心地よく刺激するブラシアタッチメント&セット用ノズル

・ヘアドライモードには約60度の遠赤低温風を搭載頭皮ケアは多くの男性にとって最も関心の高い分野。しかし、スカルプシャンプーで「毛穴をスッキリ洗う」、発毛剤・育毛剤で「栄養を与える」というケアの後に、「きちんと乾かす」プロセスまで実践できている男性は多くはないはず。頭髪を生乾きのままにしておくと、フケやかゆみの原因となる雑菌が増殖し、頭皮の環境が悪化を招く。

『スカルプドライヤー』は、健やかな頭皮環境を守るために、「頭皮目線」で開発した全く新しいスカルプケア家電だ。バイブレーション振動するブラシアタッチメントを頭皮に直接当てながら、温冷2種類の遠赤微風で頭皮を乾かし、育毛剤が浸透しやすい環境に整備。髪を乾かすためのヘアドライモードには、約60度の遠赤低温風を搭載したことで、ダメ―ジレスドライも実現している。

主な機能としては、まず独自の「育む頭皮ケア」として、

1. スカルプ HOT モード<浸透地肌を整える>

→遠赤外線の 42度微風+振動ブラシで刺激

遠赤外線を含むやさしい温風 (42度) と振動で頭皮を刺激し、頭皮環境を整える。ブラシを付け替えれば、髪を立ち上げながら乾かし、スタイリングのしやすい髪へ。2. スカルプCOOLモード<有効成分をもみこむ>

→冷感微風+振動ブラシで浸透サポート

冷風と振動ブラシで頭皮をひきしめ、汗ばむ季節も涼しくスカルプケア。ヘアトニック、育毛剤との併用やスタイリングの仕上げにも。3.ヘアケアドライモード<ダメージレスに乾かす>

→遠赤外線+約 60度の低温風でドライ

遠赤外線を含む低温 (60度) の温風で、頭髪への乾燥ダメージを抑えながらもすばやく乾かす。… -

東京以外にも出店加速 「ギャレット ポップコーン」が大ヒットしたわけ

数千円もするポップコーンを買い求め、連日のように店頭には大行列ができる――。知らない人にとっては驚くべき光景かもしれない。今や複数の国内外ポップコーンブランドが店を連ねる東京でこうした“高級ポップコーン”が人気になって久しいが、まだまだ熱が冷める様子はない。

このブームの火付け役となったのが、米国・シカゴのポップコーンチェーン「Garrett Popcorn Shops(ギャレット ポップコーン ショップス)」だ。ギャレットは創業65年の老舗。米国での16店舗に加え、日本、シンガポール、香港、UAE、マレーシア、クエート、タイ、韓国と世界9カ国で39店舗(2015年3月時点)を展開している。

日本では2013年2月1日に原宿店をオープンし、その後、酒々井プレミアム・アウトレット店と東京駅店を開業。2015年4月には名古屋店、同年夏には大阪1号店と首都圏以外にもエリアを拡大している。

日本でギャレット ポップコーン ショップスを運営するのは、菓子メーカー大手・カルビーの子会社であるジャパンフリトレー。以前から「マイクポップコーン」や「ドリトス」に代表されるコーンスナック商品を販売しており、2009年にカルビーが米ペプシコとの業務・資本提携したことで完全子会社となった。

業績は好調だ。カルビーが直近で発表した2015年3月期 第3四半期決算(2014年4月1日~12月31日)によると、グループ全体のコーン系スナックの売上高は137億8200万円で、前年同期比23.3%増となった。特にギャレット ポップコーン ショップスを含むポップコーンの売り上げが大きく伸びている。

ジャパンフリトレー単体でも「売上高は2桁成長を続けている」と、同社の江原信社長は力を込める。ポップコーン市場そのものが拡大する中で、さらにスーパーマーケットやコンビニエンスストアなど小売・流通店舗への配荷率が高まっているという。

ポップコーン商品は年率で20%近く成長しているが、中国や四国など地方エリアは未開拓な店舗が多く、「今後もまだ伸ばせる」と江原社長。その具体的な施策として、地方を中心にカルビーとの共同営業を検討している。既に東北エリアと北陸エリアにおいては、カルビーとジャパンフリトレーの両社営業マンが双方の商品を販売するという実験的な取り組みを始めている。

このように成長著しいジャパンフリトレーのポップコーン事業だが、そのけん引役となっているのがギャレット ポップコーン ショップスであることは確かだ。…