キャリア・教育

-

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

-

36%が新人のメイクに驚いた経験

ネイチャーズウェイは、女性1,644名を対象に「新社会人とメイク」についてのアンケートを実施した。調査期間は1月24日~28日。

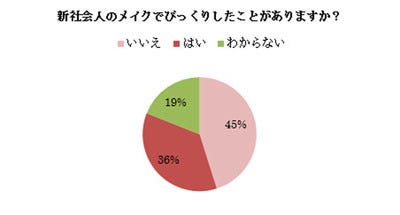

新社会人のメイクでびっくりしたことがありますか

新社会人のメイクでびっくりしたことがあるか尋ねたところ、36%が「ある」と回答した。具体的に驚いた点について聞くと「アイメイクが濃すぎて目の周りが真っ黒」「ギャルやキャバ嬢みたいなメイクだった」「つけまつげがバサバサだった」「チークが濃すぎる」などが挙げられた。

仕事中にふさわしくないメイクだと思う人がいたらどうするか聞くと、「言わない」が68%と多くを占めた。「本人に言う」は17%、「他の人に言う」は12%となっている。「その他」と答えた人からは「遠回しに気づいてもらえるようにする」、「上司なら言えないが、部下なら言える」という回答が寄せられた。

仕事中にふさわしくないメイクだと思う人がいたらどうしますか

プライベートと仕事中でメイクを変えているか聞くと、61%が「はい」と回答した。「仕事中はアイメイクとリップを落ち着いた色にしている」と、仕事にふさわしいメイクにしているという声のほか、「プライベートは華やかにしている」というコメントも見られた。一方、「プライベートはほとんどノーメイク」という回答もみられた。

プライベートと仕事中でメイクを変えていますか

PR -

「3年も働きません!」 (10) 「どうしても辛いなら辞めて適したものを選べばいい」…「らふらく^^」タクスズキさん(後)

「『3年で辞める若者』『3年は続けろ』と言われるけれど、現実に3年前後で退職・転職した人たちは何を考え、どう過ごしているか」がテーマのこの連載。

今回は「らふらく^^」というブログで仕事や働き方について書いて生計をたてているタクスズキさんにインタビューをしました。ブログ一本で生計を立てていくうえで感じていることをお聞きします。

画像はイメージです

ブロガーとしての生活について

――現在の生活で、辛い、苦しい、不安だと思うことはありますか

人と接する機会が減ったのは辛いです。会社だと人と接する機会がありましたが、個人事業主だと、一人の作業が多くなってきます。

その代わり、色んな人に会う機会は増えました。

――会社だとどうしても関わる人は限られてきますが、個人事業主の方は時間的にも制約がなくて「会いたい人に会いに行く」ことが当然のようにできますよね

就活と転職について

――新卒就活をしていたときの自分を振り返ると、いかがですか

Web系のベンチャーを見すぎていたように思います。

もっと大手を受けておけば良かったです。今だと、メディアの投資に力を入れているKDDIなど。メディア関係の事業に携わりたかったので、いまはそう思います。

――学生時代、このような生活をすると思っていましたか

大学に入った頃は、田舎から出てきた人間なので、地元で公務員とか銀行員をやるもんだと思っていました。就職活動を終えてベンチャーに行くと決まった時も、Webサービスを作る人になると思ってしました。人生ってわからないものです。

「3年で辞める若者」について

――同じような境遇で転職を考えている人にアドバイスをするとしたら、どうですか

どうしても辛いなら辞めてしまっても良いと考えています。

日本には色んな環境がありますから、その中から適したものを選べば良いのではないでしょうか。3年以内に転職してる人って意外といますし、それに満足している人もいるんですから、躊躇する必要はないと思います。

――「3年でやめる若者」についてどのように思いますか

特に思うことはありません。好きにしたらいいんじゃないかなと思います。

日本の働き方が海外と比べると、特殊という事は認識しておくと良いと思います。海外って日本と比べ物にならないくらい、流動的に働いています。「3年で辞める」ことが議論されてる事すら、海外の方は理解できないんじゃないですかね。

――逆に「若者はすぐにやめる」という印象が世間的にあると思うのですが、それについてはいかがでしょうか

昔から若者は3年で辞めているので、そうした事実を知ったほうが良いのではないでしょうか。

あと「辞める」ではなく、「次にいく」、もしくは「新しい事をやる」という考え方をしてみてもいいのかな、と思います。

――20年前から比較して3年で辞める若者は30%前後と、大して変わっていないそうですね。ネットでそういった情報が広まったので、ネットに触れている若い人ほど知っているのかもしれませんね。日本人の働き方については、どう思われますか

週5で会社員として働く以外の選択肢があれば良いと思います。

週3は会社員、それ以外は個人で事業をやるといったようにできれば、もっと精神的にも楽になるはずですので。

――ものすごく同感です。では、ご経験を踏まえて「会社」とはなんだと思いますか

普通に生活していたら、会えないような人と出会える貴重な場だと思います。

その貴重な場を離れて思うのが、奇跡的な出会いができるのだから、もっとその環境を楽しめば良かったということです。いま会社で働いている方は、実は奇跡的な環境に身を置いている事を実感すると、もっと幸せになれると思います。

――最後になりますが、タクスズキさんが最終的に目指していることはなんでしょうか

毎日、笑って楽しく暮らすことです。

――ありがとうございました!

まとめ

大学を卒業して会社に入り、転職する、という流れではなく、独立という選択を取る人がいます。

そこに一昔前では考えられなかった「ブログで独立する」という方法が生まれています。独立とまではいかずとも、会社に勤めながら別の食い扶持を持つ人たちがいることから、労働におけるスタイルの変化を強く感じます。

(よく考えたら筆者自身、その端くれでした)会社からすれば少人数をたくさん使ったほうが人件費が抑えられて効率がよいという見方はありますが、それでも「生活と会社での仕事を同化させる時代」はいよいよもって、終わろうとしているのかもしれません。

個人のスキルを生かして「給料ではない収入」を得る人が増えていけば、必然的に会社での働き方も徐々に多様にならざるを得なくなっていきます。

その日のためにできることは何なのか、若い世代は考える必要があるのかもしれません。

※画像は本文とは関係ありません

武野光

平成2年生まれ。「TOEIC未受験」「サークル未所属」「友達の数が片手未満」といった状況から就職活動に挑み、その体験から得た教訓をつづったブログ『無能の就活。』が大きな反響に。現在はサラリーマンと兼業で作家活動を行う。著書に『凡人内定戦略』『凡人面接戦略』(中経出版)、『就活あるある ~内定する人しない人~』(主婦と生活社)など。マイナビ2016でも、マンガ『キミ! さいよー』(石原まこちん/小学館)内で、一言コラム平成ベビーの就活用語辞典掲載 -

きょう3月10日は東京大空襲から70年、東京都復興記念館で戦災を学ぶ

東京都復興記念館の東京空襲に関する展示

10万人を超える市民が犠牲になったと言われる東京大空襲から10日で70年を迎えた。新聞やテレビで連日報道され、新事実も発掘される。しかし、「東京大空襲がどういうものだったのか?」という基礎も全体像も知らずにそうしたニュースに接している自分がいることに気づく。東京大空襲の資料を展示する東京都立横網町公園の資料館を訪れた。

東京都立横網町公園の「東京都復興記念館」

東京都墨田区にある総武線JR両国駅を下車すると、南に歩いて3分の場所に「回向院(えこういん)」がある。ここに来ると東京が過去に何度も大きな災いを受け、大きな犠牲者を出してきたことを思い起こさせてくれる。振袖火事として知られ、10万人の犠牲者を出したとされる「明暦の大火」(1657年)の無縁仏を葬ったのが回向院の始まり。死者10万人を出した1923年の関東大震災、東京大空襲による犠牲者も供養されている。

考えてみると、関東大震災からわずか20年ほどしか経っていないのに、東京は大空襲にさらされている。震災を生き抜いたのに、空襲で命を失った人も少なくなかっただろう。人口が集中しているだけに、被害は大きい。この江戸・東京において、災害や戦争が原因で、どれだけの人が一度に多くの命を落としたのか? まったく想像の範囲を超えている。死亡時刻で止まった時計。焼死時と思われる時刻で止まっている

回向院から北へ15分ほど歩くと、東京都立横網(よこあみ)町公園の「東京都復興記念館」に着く。ここはもともと、関東大震災の惨状と東京を復興させた事業を記念して1931年に開館した。後に焼け野原となった東京の戦災資料を展示し、いまに至る。1階が関東大震災、2階が同震災と東京空襲の展示になっており、1944年から終戦までのパネル写真や図表を中心とした資料を展示している。

目についたのが茶色に変色した時計だ。「死亡時刻で止まった時計」とある。「身元確認のしようもなく、時計だけが残された。(中略)焼死時と思われる時刻で止まっている」と書かれていた。ほかにも焼夷弾や鉄かぶと、防空壕で焼けた日本刀などが展示されている。パネルを読み進む。

1944年にマリアナ諸島が陥落して以降、東京は100回を超える空襲を受けた。初めて死者が出たのは同年11月24日の空襲で、死者は224人。1945年に入って米軍の爆撃は激しくなる。1月27日には、銀座や有楽町などが爆撃され、539人が死んだ。東京を襲った空襲のなかでも最も被害が大きかったのが3月10日の東京大空襲で、一晩で8万3793人が犠牲になった(数値は資料館の展示による)。戦災で消失した範囲を示す東京の地図

「東京空襲一覧」というパネルによると、東京空襲のなかでも3月10日の次に犠牲者の規模の大きかったのが5月25日の3242人だ。4月13〜14日の2459人、4月15日の841人、5月24日の762人と続く。いかにこの日の規模が大きかったかが分かる。無差別に攻撃され、市民の命を奪った。だからこの日を「東京『大』空襲の日」として語り継ぐ。東京への爆撃は、8月15日の終戦の日まで続いているのであって、東京への空襲は、3月10日だけに行われたのではない。

「東京大空襲」の3月10日未明、東京下町地区に米軍の爆撃機「B29」が300機以上襲来した。空襲は2時間あまりにわたって続いた。隅田川と荒川に挟まれたデルタ地帯はほぼ全滅。隅田川の対岸西側も広く消失した。東京への空襲では、1万発以上の爆弾と38万発以上の焼夷弾が投下されたが、うち東京大空襲では、32万3722発が投下されたとされる。

B29が投下したうち最も多く使われたのは「M69収束焼夷弾」で、38本の焼夷弾が束ねられていた。ガソリンに粘度を持たせたゼリー状にし、木造家屋の壁や人にへばりついて被害を拡大させた。日本の木造家屋を焼き払うことを目的に開発され、米軍はわざわざユタ州の砂漠に長屋を作って実験したと言われる。焼夷弾

空襲を受けたのは東京だけではない。200以上の都市が被災した。民間の犠牲者数は50万人以上にのぼる。展示は「戦災復興計画」というパネルで終わる。関東大震災の復興計画を拡充し、道路幅を広げ、広場や緑地帯を配置、山手線内側を区画整理するというプランが紹介される。

しかし、財政やGHQ統制などの事情があり、進まなかった。河川は灰じんで埋め立てられ、延焼を防ぐ「防空大緑地」は60%を失う。パネルは「東京の街づくりにとっては厳しいものとなりました」と結んでいる。

多くの犠牲の上に成立しているこの東京は戦後、戦災はともかく、災害に強い街に生まれ変わったのだろうか? 東日本大震災では、大きな火災はなかったが、交通網や電力網も麻痺したことは記憶に新しい。このことは、また明日11日、4年目を迎える東日本大震災をきっかけに考えてみれば良いのかもしれない。空襲だけでなく、震災を考えるうえでも「東京都復興記念館」は一度足を運ぶ価値がある。

東京大空襲は10日がその日だったが、東京空襲の70年はまだ終わっていない。ほかにも「東京大空襲・戦災資料センター」(東京都江東区北砂)などを訪れてみてはどうだろう? 同センターには爆弾や焼夷弾の破片、米軍がばら撒いた空襲を警告するビラなどが展示されているほか、特別展「東京空襲写真展」が4月12日まで開かれている。

ネットでも情報収集はできるが、実際に展示物を見ることで、その時代の空気が感じられ、考える時間が生まれていることに気づくに違いない。本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。 -

メガサプライヤー時代(上) 自動車メーカーは部品を組み立てているだけ?

[写真]愛知県刈谷市にあるデンソー本社ビル。世界第2位の自動車部品メーカーだ(photo by At by At)

自動車は数万点の部品からなる複雑な工業製品だ。とてもではないが自動車メーカーだけではその全ては作れない。だから、昔から様々な部品が外部のサプライヤー(部品メーカー)で作られてきた。一番分かりやすいのはタイヤだ。世界中の自動車メーカーでタイヤを内製している会社は1社もない。当然タイヤメーカーから部品として買うのだ。

この他にもよく見るとサプライヤーのロゴが入っているヘッドランプや発電機、ガラス、メーターなどはイメージもしやすいだろう。しかしそういうロゴが全く目につかない部品もある。シート、ダッシュボードなどの内装部品や、クルマの心臓とも言えるエンジンですらサプライヤー性の部品だらけだ。ピストンやピストンリング、バルブ、プラグなど多くの部品がサプライヤーの製品だ。

シャシーに使う鉄板も鉄鋼メーカーから購入している。鉄板は部品とは言えないと思う人もいるだろうが、最近の鉄板はクルマになった時、強度が必要な部分の厚さを増したり予め型抜きされていたりと言ったこともあり、料理で言えば惣菜に近い状態で納品されたりもするのだ。こうした半素材レベルの話まで含めれば自動車メーカーはサプライヤーから調達した部品を組み立てているだけだとも言える。汎用部品によるコストダウン

1990年代の中頃までは、部品の内製に拘るメーカーもあった。外部から調達するにしても、自社専用の部品を作らせる方法もあれば、そのサプライヤーが作っている汎用の部品を買う方法もある。あるいは汎用品をカスタマイズする方法もあるだろう。簡単に言って汎用品は生産ロットが大きいので価格が安く、専用品は全く逆の構図で高い。カスタマイズはその中間。高くても専用品にしたい理由は、商品の差別化だ。設計要素に対する自由度は当然専用品の方が高くなるから、価格の制約さえなければ純粋に性能を上げやすい。それが数万点も集積されれば、クルマになった時の品質感の差となって現れる。

そういうことに最後まで拘っていたのはメルセデス・ベンツで、年産数十万台しか作らない車種にわざわざ専用の部品を設計して内製していた。例えばステアリングギアボックスだ。一台のクルマにひとつしか使わないステアリングギアボックスの場合、自社製ではせいぜい数十万個だが、汎用なら少なくとも数百万個、多ければ千万単位になる。桁がひとつかヘタするとふたつ違うわけだから、開発費や生産設備投資の回収を考えた時に価格的に勝負になるわけがない。汎用部品は驚くほど安い。

先ほどの品質感の話の逆で、こうした部品価格が数万点分積み重なれば、クルマの原価に多大な影響を与える。品質感を取るか、コストを取るか、その選択肢は時代の流れと共にコストに傾いて行く。グローバル化の加速と共に、売価でも利益率でも汎用部品に頼らないと戦いは厳しくなり、自動車メーカーは勝ち残るため、部品調達価格を抑える手段として、サプライヤーを重用して行くことになる。下請け工場から研究開発機関へ

しかし、2000年代に入ってからは、その構造が激変していく。サプライヤーは単に安く使える下請け部品屋と言う存在ではなくなった。ではどう変わったのか?

現在のサプライヤーは、メーカーが開発したクルマの図面をもらってただ部品を作るのではなく、システムそのものも開発している。例えばBMWが鳴り物入りで打ち出した「バルブトロニック」はコンチネンタル社が開発したアクチュエーターシステムがキモだ。つまり新型車の目玉技術の根幹がサプライヤー開発の技術という時代に入ったのだ。

その他にも、多くのメーカーのディーゼルエンジンに使われる「ピエゾインジェクター」はデルファイが、フィアットの油圧バルブ駆動機構「マルチエア」はシェフラーが、ディーゼルエンジンの「コモンレールシステム」はデンソーが開発した。もちろん全ての技術がメーカーと関係なくサプライヤー独自開発というわけではない。共同開発することもある。しかし、こうしたシステムがサプライヤーの商品であることから目を背けてはいられない。

それだけで驚いてはいけない。メガサプライヤーのシステム製品は、ハイブリッドシステム、プラグインハイブリッドシステム、回生ブレーキ、衝突安全ブレーキ、自動運転制御などの最先端システムや、トランスミッション、インジェクションや排気マネージメントなど基幹技術まで書き切れないほどあり、エンジン変速機などのパワートレイン、車両制御(VSA)、メーター(UI)、安全装備系などあらゆる部分に及んでいる。

自動車メーカーが新型車に、車両ダイナミクス制御や衝突軽減ブレーキを含む最新のブレーキシステムを装備したいとして、それを自社で開発する必要はもはやない。お金を持ってメガサプライヤーに行けばいい。彼らは手持ちのシステムを自動車メーカーの要求に合わせてカスタマイズし、部品を供給してくれる。

自動車メーカーとサプライヤー間のビジネス構造が根本的に変わったのだ。メーカーは自社設計のクルマの部品をサプライヤーに作らせるのではなく、サプライヤーが研究開発したシステムを採用して商品の核に据えるのである。むしろサプライヤーが「わが社の新製品の○○を採用すれば、御社のクルマがこんなにすごくなりますよ」と売り込みに行く。かつてサプライヤーの汎用部品を使うことは品質感の失墜とセットになっていたが、いまや逆である。華やかなサプライヤーのシステム商品を買うことでクルマの商品力が上がる時代になっているのだ。

例えば中国のあまり技術を持たないメーカーが、ボッシュからプラグインハイブリッドのシステムを買えば、突如プラグインハイブリッドモデルをカタログに乗せることができることになる。独ボッシュとデンソーがビッグ2

[図表]世界の主な自動車メガサプライヤー

もちろんサプライヤーもそれをビッグビジネスに結び付けて行く、例えば前述のコンチネンタルは、ブレーキやシャシー制御システムの開発を行う時、傘下のコンチネンタルタイヤを基準に設計する。だから完成したクルマには全車当然の様にコンチネンタルのタイヤが装着される。

タイヤを売り込むために競合社と価格競争する必要も、営業が手練手管を尽くす必要もない。開発の請負いイコールタイヤが売れるに直結する。2000年代に入ってからOEMタイヤのシェアでコンチネンタルが気を吐いている理由はそこにある。タイヤ業界のビッグ3であるミシュラン、グッドイヤー、ブリヂストンはほぞを噛む想いでいるだろうが、同じ戦い方はしたくてもできない。

さて、こうしたメガサプライヤーはいくつくらいあるのだろうか? 自動車メーカーと違って、なかなか名前が出て来ないからわかりにくいかもしれないが、それでもトップの数社は誰でも聞いたことがあるはずだ。

ナンバー1はドイツのボッシュだ。ナンバー2は日本のデンソー。この2社が他を引き離してビッグ2を形成している。少し離れてドイツのコンチネンタルとシェフラー、アメリカのデルファイとビステオンがある。デルファイは元GMの一部門、ビステオンは元フォードの一部門だ。これにカナダのマグナ・インターナショナルを加えたあたりがメガサプライヤーと言えるラインだ。

国内で、メガサプライヤーとまではいかないが、ある程度システム的な展開が出来るサプライヤーは、富士通テン、日立オートモーティブ、ケイヒン、ミクニあたりだろう。「垂直統合」と「水平分業」

モノづくりにおいて「日本は垂直統合型で他国は水平分業型」ということはよく言われてきた。日本だけが特殊であるような言い方には問題があると思うが、実際にそういう例はいくらでも挙げられる。自動車メーカーで言えば、日本はメーカーを頂点にサプライヤーが下請けとしてピラミッドを構成して、縦軸の中で製品が作られる。

対して、クルマに関して言えば欧州では、サプライヤーが様々な汎用製品を作り、メーカーは製品企画を行ってサプライヤーの製品を組み合わせて商品化する。場合によってはその組み立てすら外注化してしまう。これは工場を持たない方式で「ファブレス化」と言われる。クルマの場合は例が少ないが、ファブレス化の世界で一番有名な例は米国アップル社のiPhoneだろう。メーカーのもう一つの重要な仕事は製品の販売だ。つまり時間軸でみて一番上流にある製品企画と一番下流にある製品販売のみを行い、かつて製造業の核であった生産は外注化してしまう。実際企業に利益をもたらすのは上流と下流であって、真ん中は大して利益を産まない。この段階ごとの利益幅の厚さを表す言葉としてスマイルカーブという言葉がある。ちょうどスマイルマークの口の形に口角に当たる両サイドが上がり、真ん中が落ち込むからだ。

テレビメーカーの凋落がまさにそこにあった。海外のメーカーは画質の追求をほどほどに切り上げ、サプライヤー製品を安価に入手することで価格競争力をメインにした。そうして浮かせたリソースを商品企画と販売に集中したのだ。対して、日本のメーカーは高画質に拘って自社工場で部品を作り続け、多額の過剰投資に押し潰されて沈んで行ったのだ。結果を見れば後のリストラで、その虎の子の最新工場がサプライヤーに買い叩かれ、敵に塩を送ることになった。

現在の自動車産業が直面しているのが、まさにこの水平分業の時代にどう向き合うかという課題なのだ。折りしも欧州でディーゼルエンジンが次世代パワートレインとして急浮上した。そこに欧州自動車産業の戦略あるいは謀略の様な要素があるにせよ、一度現実化してしまった以上、日本のメーカーもそれに対応しないわけにはいかない。

ところが、日本は石原元都知事のパフォーマンス以来、乗用ディーゼルに対して市場が極めて閉ざされてきた経緯がある。急にディーゼルを作れと言われても技術は蓄積なのでそう簡単に垂直統合の中で処理しきれない。メーカーにもサプライヤーにも技術が無いからだ。

こうした中でメガサプライヤーのエンジニアリングを取り入れる流れが急浮上した。ディーゼルシステムの丸投げである。2004年頃だろうか、ボッシュが欧州製のディーゼル車を何車種も日本に持ち込み、実質的なメディア試乗会が開かれたりしたことがあった。当時BMWなどの大排気量ディーゼルに触れてその性能に驚いたものだ。思えばあれは日本の自動車メーカーに対するアピールの狙いが大きかったのだと思う。こうして、ディーゼルをきっかけに日本のメーカーもメガサプライヤー時代の流れに加わった。

後半では、メーカーとサプライヤーの力関係に加え、研究開発のみを行う技術会社についても話をしてみたい。

(池田直渡・モータージャーナル)本記事は「THE PAGE」から提供を受けております。

著作権は提供各社に帰属します。 -

就活生の顔を独自システムで分類した「顔採用」

東急エージェンシーは3月6日、2016年度新卒採用活動にあたり、Webコンテンツ「これがホントの、顔採用」をリリースしたことを発表した。

これがホントの、顔採用TOP

同コンテンツは、同社が独自に開発したシステムで顔の分析を行い、その分析結果に応じて、就活生に様々な「就活支援特典」を提供するというもの。WEBカメラが付いたPCからエントリーすると、入社3年目までの社員+内定者の顔座標から独自の計算式で算出し、「のんびり顔」「心配性顔」「せっかち顔」「よくばり顔」「こだわり顔」の5つの顔に分類する。

顔分析画面

分析結果画面

それぞれの「顔」に応じて用意する就活支援特典も5種類。「のんびり顔」には「エントリーシートの〆切に1週間のロスタイム」、「心配性顔」には「面接5分延長戦」を用意する。また「せっかち顔」の人にはエントリーシート設問を1週間先行公開、「よくばり顔」の人には面接を独り占め、「こだわり顔」には面接官を写真で逆指名権を設ける。

なお、特典を受けられるのは、各顔10名。応募者の中から抽選の上、決定する。